次のⅠ~Ⅳは、ある生徒が古代から近世までの農村に関する資料をまとめたカードである。あとの(1)~(4)に答えなさい。

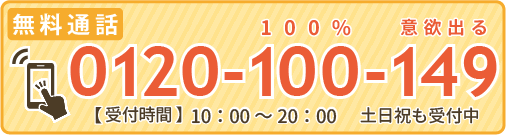

ア (あ)にあてはまる語を書きなさい。

イ A~Cにあてはまる、律令体制における地方行政の区分の正しい組み合わせを、次の1~6の中から一つ選び、その番号を書きなさい。

1 A-郡 B-国 C-里

2 A-里 B-郡 C-国

3 A-国 B-里 C-郡

4 A-国 B-郡 C-里

5 A-郡 B-里 C-国

6 A-里 B-国 C-郡

ア 下線部「う」のころに栄えた、桃山文化の特色について述べた文として適切でないものを、次の1~4の中から一つ選び、その番号を書きなさい。

1 狩野永徳は、城の室内におかれた、ふすまや屏風に、力強く豪華な絵をえがいた。

2 井原西鶴は、武士や町人の生活を基に浮世草子を書き、庶民の共感を呼んだ。

3 千利休は、禅宗の影響を受け、内面の精神性を重視し、質素なわび茶の作法を完成させた。

4 出江の阿国という女性が始めたかぶき踊りが人気を集めた。

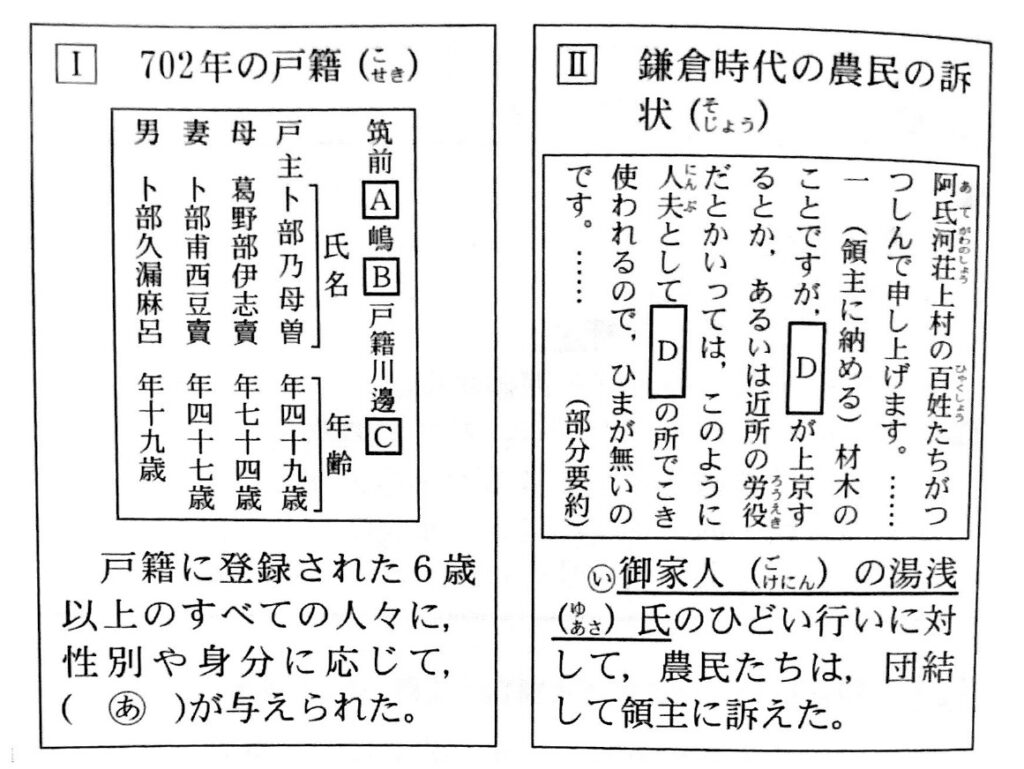

イ (え)に共通してあてはまる語を書きなさい。

ア 口分田

イ 4

国・郡・里の順番で小さくなる。

守護は国ごとに置かれ、軍事や警察に関する役目を担い、地頭は荘園ごとに置かれ、税の取り立てが主な仕事だった。

ア 2

井原西鶴は江戸時代の人

イ 石高

短期間で効果を出すなら

家庭教師のひのきあすなろ!