”「発達障害って何種類あって、どんな特性があるの?」

「発達障害のお子さんとどんなふうに接するのが正しいのか分からない…」”

「発達障害」や「ADHD」などの言葉を最近はよく耳にするので、ご存知の方も多いのではないでしょうか?

しかし、詳しく説明できる方は少ないのではないでしょうか。

実は、発達障害に関して正しい知識を身に付けている方は少ないのです。

そこで、こちらの記事では、発達障害の特性や接し方について正しい知識をご紹介いたします。

この機会に勉強しましょう!

発達障害とは、生まれつき脳機能の発達の凸凹(でこぼこ)が激しく、その子の周囲の環境や人間関係とのミスマッチから社会生活上の支障が生じる障害のことです。

ここでポイントは2つです。

発達障害は、生まれつきの脳の一部の機能障害です。

環境や食事、親の育て方などの後天的な要素が原因となりません。

「親の育て方のせいではないか」のような間違った認識は絶対にやめましょう。

発達に特性があったとしても、社会生活に支障がない場合、発達障害ではありません。

つまり、発達の特性の有無に焦点を当てるのではなく、その発達の特性の影響で社会生活に支障があるかというところに焦点を当てる必要があります。

勘違いしている方が多いポイントついて解説させて頂きました。

間違った認識が、発達障害を持つ方本人やその周囲を苦しませていることがあります。

正しい知識を身に付けましょう!

発達障害はその特性や困りごとによって、大きく3つに分けられます。

それぞれについて、特性と接し方を説明いたします。

最も大切なことは、できるところや頑張っているところを褒めることです。

ADHDのお子さんは、その特性から学校生活や日常生活で怒られてしまうことが多いので、褒めることを意識しましょう。

①目標を決めて、できた時は褒める

目標を決めて、それに対して努力していることを褒めましょう。

目標を決めることによって、褒めるポイントを作ることができますし、継続している実感も沸きます。

「前日の夜に学校の荷物を準備する」のような小さな目標でも構わないので、成功体験を積み重ねていきましょう。

②1日の行動の予定をあらかじめ決めておく

どの時間に何をすべきかが明確でないと、お子さんは自ら行動できず、注意するポイントになってしまいます。

あらかじめ予定を決めておけば、何をしてよいか分かりやすいですし、生活のリズムの安定が心の安定に繋がります。

③ルールを書いて提示しておく

「何をしてはいけないのか、どうすると他の人を怒らせてしまうのか」が正確にわからないことが多いです。

そのため、後から注意されたり怒られたりして、ビックリしてしまいます。

そうならないように、してはいけないことや守って欲しいことについて、あらかじめ話し合っておきましょう。

④注意する回数を減らす

①~③によって達成されていくはずの接し方です。

注意する回数が多ければ多いほど、何が本当に悪いことでやってはいけないことなのか分からなくなってしまいます。

そうならないためにも、本当に注意すべきこと(危険性の高い行動、友人や家族を傷つけること)のみを起こる環境を、 ①~③によって作り上げましょう。

ASDはコミュニケーション能力や社会性に関連する脳機能の偏りを広く捉えています。

かつては、「自閉症」や「アスペルガー症候群」「高機能自閉症」と呼ばれていた症状もASDに含まれる、という考え方が一般的になってきています。

ASDのお子さんが苦手とすることと、それに対する対応方法を解説します。

①言葉での説明が伝わりづらい → 簡単に伝わりやすく表現する

抽象的な言葉や複数の指示を理解することが苦手なので、端的に伝えることを意識しましょう。

例えば、「指示は一つずつ伝える」「注意をひいてから伝える」「絵や写真を使い、視覚的に伝える」が有効です。

②時間を守ることが苦手 → 作業の見通しを視覚的に伝える

時間という目に見えない概念を理解するのが不得意ですので、何がいつ始まっている終わるか分からず、不安になってしまいます。

また、団体行動をする場合、迷惑をかけてしまうこともあります。

そこで、対応方法としては、作業の見通しをあらかじめ伝えておきましょう。

その伝え方も工夫が必要で、時計のイラストをつけた予定表やタイマーを活用して、視覚的に伝えましょう!

③相手の気持ちや表情を読み取ることが苦手 → 言葉や動作を交えて分かりやすく伝える

相手の表情や身振りなどから気持ちや状況を読み取ることが苦手なお子さんが多いです。

そのため、集団行動を乱してしまったり、友人を傷つけてしまったりします。

正しく気持ちを理解してもらうために、言葉や動作を交えて的確に伝えましょう。

また、相手を傷つける行為については、あらかじめしてはいけないこととしてルールを作りましょう。

④感覚が過敏 → 環境を整える

光や音、温度、においなどに過敏に反応するお子さんもいます。

特に、そのストレスが大きくなりすぎると、パニックやかんしゃくを引き起こす原因にもなります。

これに対しては、お子さんがリラックスできるような静かで刺激のない環境を作ってあげてください。

家ではそれは出来たとしても外出先では難しいかと思うので、耳栓やフードを活用しましょう。

知的な遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」能力のうち、1つ以上の習得・活用に困難を示す発達障害のことです。

学習障害の種類は3つありますので、種類ごとに見ていきましょう。

学習障害の場合、接し方というよりは勉強方法の工夫を紹介していきます。

種類ごとに説明していきます!

◆ディスレクシア(読字障害)

①定規・厚紙シートを利用

飛ばし読みをしてしまう場合、定規を当てるだけでも読みやすくなることがあります。

また、一行だけ見えるように窓付きシートを当てて読むのもより有効です。

②絵本を読む

絵本は絵があるため、内容が予想しやすいです。

音読することで、文字と音と意味を合わせて理解することができます。

③文節のまとまりに/をいれる

一文字ずつ読む様子であれば、文節や単語で区切ってあげると読みやすくなります。

◆ディスグラフィア(書字表出障害)

①なぞり書きから練習する

まずは、ゆっくり上からなぞる練習をしましょう。

その際、次の練習もかねて、上下左右のパーツごとに覚えていくのがコツです。

②マス目が大きく、十字の補助線入りノートを使う

文字の形を分かりやすくする効果があります。

文字を上下左右のパーツで分けてとらえやすくなるため、認識しやすくなります。

◆ディスカリキュア(算数障害)

①日常生活で数を数える

お菓子を分ける際や、お金を払う際など、日常生活で数を数えてみましょう。

日頃の生活で数字を使うことで、数字を理解する第一歩になります。

発達障害のお子さんは様々な特性を持っています。

その特性に合わせて、伝え方や生活方法を変えることで、互いに気持ちよく快適に生活ができるはずです!

まずは、正しい知識を身に付けることから取り組みましょう!

ひのきあすなろの指導では、勉強のやり方や習慣作りの指導から受験対策まで、お子さんの目標に合わせたカリキュラムを組んで指導をさせて頂いております。

ひのきあすなろが勧める勉強法は学年別・目的別に以下のページにて詳しくご案内させていただいています。

家庭教師のひのきあすなろでは、対面指導・オンライン指導の両方に対応しています。

対面での指導が難しい地域にお住まいの方や、感染症への感染リスク軽減などで対面指導が難しい場合などでも、指導を続けられる体制を整え、お子さんの学びがとまらないよう制度を整えて、指導を行っています。

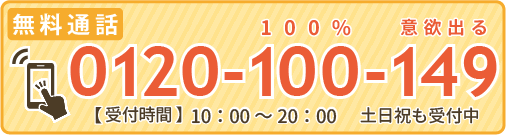

家庭教師のひのきあすなろでは、無料の体験授業を実施しています。

小学生のお子さんには、一人で勉強する時の基本的な勉強の進め方や、予習復習のやり方など、勉強習慣を身に付け正しい勉強方法を身に付けていけるようなアドバイスをさせて頂きます。

小学生のお子さんは、まだまだ親御さんがサポートしてあげることが必要となることも多い年ごろです。お子さんが勉強面で悩んでいるようならば、試しに無料の体験授業にお申込み下さい。

体験授業では、指導豊富なスタッフがお子さんから今のお悩みや不安などを引き出し、解決に導いていきます。